Wiesenbrüterprojekt im Landkreis Freising

Im Jahr 2024 startete im Landkreis Freising ein vierjähriges Projekt zum Schutz von Wiesenbrütern. In vielen Gebieten Bayerns, wie auch dem Landkreis Freising, der einst mit seinen Moorgebieten einen wichtigen Lebensraum für wiesenbrütende Vogelarten wie den Kiebitz und den großen Brachvogel darstellte, sind die Bestände dieser Vögel in den letzten Jahren stark eingebrochen. Grund dafür ist abnehmende Qualität des Lebensraumes für die Wiesenbrüter, beispielsweise durch Entwässerung und dadurch zunehmende Prädation.

Einige Gebiete, wie das Freisinger Moos, sind u.a. wegen der Vorkommen von Wiesenbrütern als Europäisches Vogelschutzgebiet („Freisinger Moos“ und „Nördliches Erdinger Moos“) und Wiesenbrütergebiet ausgewiesen worden. Auch wurde für diese Gebiete eine Verordnung erlassen, die das Betreten und Freizeitaktivitäten regelt. Der Erhalt unserer Populationen sowie deren störungsarmer Lebensraum in einem guten Zustand ist daher von besonderer Bedeutung.

Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, hat der Landkreis Freising ein Wiesenbrüter-Projekt über den Zeitraum von vier Jahren (2024-2027) initiiert. Das Engagement und die Kooperation der Landwirtschaft und Jägerschaft spielt dabei eine zentrale Rolle für den Erfolg des Projekts.

Was sind Wiesenbrüter?

Das sind Vogelarten, die in offenen, feuchten Wiesen und Graslandgebieten auf dem Boden nisten. Sie legen ihre Eier in kleine Nestmulden in Wiesen- oder Ackerflächen und setzen dabei auf Tarnung. Durch diese Strategie sind die Nester und die anfangs flugunfähigen Jungtiere allerdings auch leichtere Beute für Raubsäuger wie den Füchse, die in den jetzt entwässerten Böden auf der Suche nach Mäusen sind.

Die Nester am Boden liegen in einem weiten Abstand von vertikalen Strukturen, wie Hecken oder Bäumen, da sich hier Prädatoren verstecken oder ansitzen können (Kulissenwirkung). Nachdem Schlupf verlassen die Eltern mit Nachwuchs die unauffällige Brutkuhle und begeben sich zu Fuß auf Nahrungssuche. Der Boden muss dabei feucht und locker genug sein, damit die Vögel mit ihren langen Schnäbeln gut nach Nahrung stochern können.

Zu den typischen Wiesenbrütern gehören Arten wie der Kiebitz, der Große Brachvogel, der Wiesenpieper, der Wachtelkönig und die Feldlerche.

Während der Kiebitz zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch fast ausschließlich in Feuchtwiesen brütete, findet sich heute der Großteil der Gelege in Äckern. Auch extensiv bewirtschaftete Grünländer mit kurzer, lichter Vegetation und Feuchtstellen werden besiedelt.

Die Brutzeit beginnt Mitte März und endet meist Ende Juni. Nach ca. vier Wochen sind die „Pullis“ flügge.

Gefährdet ist der Kiebitz vor allem durch den Verlust von Lebensraum durch Trockenlegung von Feuchtgebieten und Verlust von Wiesen mit lichter niederer Vegetation, hohe Gelegeverluste und durch den Rückgang der Insektennahrung.

Der Große Brachvogel ist in unseren Breiten vom Aussterben bedroht. Brachvögel besiedeln ausgedehnte Wiesengebiete in Flusstälern oder Niedermooren. Der Großteil des bayerischen Bestandes brütet inzwischen in feuchten Wirtschaftswiesen.

Hauptgefährdungsursache der Bestände des Großen Brachvogels ist der Lebensraumverlust durch Entwässerung und daraus folgende Intensivierung, sowie Prädation in den Sekundärlebensräumen. Besonders ungünstig wirken sich frühe und häufige Mahden (Gelegeverluste) und Düngung (ungünstigere Vegetationsstruktur) aus.

Optimale Bruthabitate sind Wiesen mit höherem Grundwasserstand und Feuchtstellen mit niedrigerer, lückiger Vegetation. Als günstig haben sich Wiesengebiete erwiesen, in denen sich spät gemähte Flächen mit Frühmahdstreifen, Altgras- und Bracheflächen auf engem Raum abwechseln. Er brütet ähnlich wie der Kiebitz ab Mitte März bis Mitte Juli (sechs Wochen).

Der Wachtelkönig ist in Bayern und Deutschland stark gefährdet. Er kommt im Gebiet Freising vor allem in sehr niederschlagsreichen Jahren in größeren Zahlen vor. Er lebt bevorzugt auf feuchten, extensiv bewirtschafteten Wiesen, häufig in Flussniederungen und hält sich dort meist auf dem Boden unter schirmartiger Vegetation auf.

Die Bestände sind besonders gefährdet durch den Verlust geeigneter Lebensräume, geänderte Bewirtschaftungsformen von Dauergrünland, sowie die Veränderung des Wasserhaushalts in Feuchtwiesen.

Das Projekt

Projektname: Artenhilfsmaßnahmen für seltene Wiesenbrüterarten im Landkreis Freising

Zeitraum: 2024 - 2027

Projektmanagement:

Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Freising

Landschaftspflegeverband Freising e.V.

Zusammenarbeit mit: Landwirtinnen und Landwirten, Flächeneigentümern, Jägerschaft

Zielarten: Kiebitz, Großer Brachvogel, Wachtelkönig

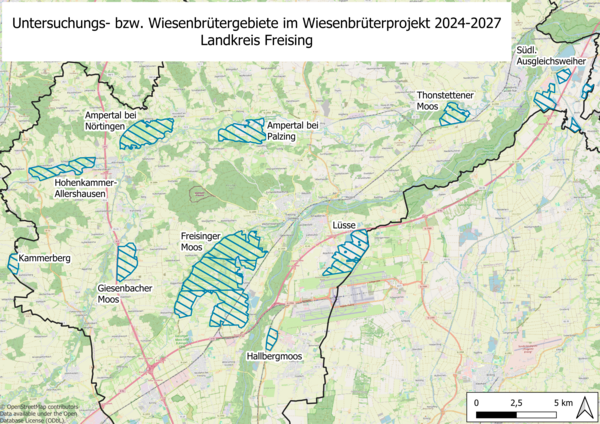

Untersuchungsgebiete: 10

Schwerpunkt der Maßnahme: Freisinger Moos

Das Projekt basiert auf drei Säulen: Bestandsmonitoring, Schutzkonzept und Öffentlichkeitsarbeit. Die untere Naturschutzbehörde hat hierzu ein externes Kartierbüro für ein detailliertes Monitoring beauftragt. Dieses wird in zehn Untersuchungsgebieten durchgeführt.

Es umfasst die Gelegesuche, die Betreuung der Jungvögel bis zum Zeitpunkt des Flüggewerdens oder das Lokalisieren von Nachgelegen bei Gelegeverlusten, sowie die Ursachenforschung dafür.

Das Schutzkonzept

Lebensraumverbessernde Maßnahmen (Anlage von Seigen, Flachwassermulden, Extensivierung und Entwicklung von artenreichem Grünland und damit Erhöhung der Nahrungsgrundlage, Reduktion von vertikalen Kulissen durch auf Stock-Setzen)

Bestandserhaltende Maßnahmen (klein- und großräumiger Gelegeschutz, Bewirtschaftungsmanagement)

Prädationsmanagement

Verlustausgleich für Bewirtschaftungsanpassungen

- Beratung von Landwirten

Gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband Freising e.V. (LPV) setzen Landwirtinnen und Landwirten dann lokale Gelegeschutzmaßnahmen um. Um die geeignete Maßnahme für Vogel und Landwirt oder Landwirtin zu finden, berät der LPV zu den Fördermöglichkeiten, die den erhöhten Aufwand eine wiesenbrüterfreundliche Bewirtschaftung finanziell ausgleichen.

Zudem gibt es verschiedene fünfjährige Maßnahmen aus dem Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) oder KULAP, wie spätere Schnittzeitpunkte im Grünland oder Feldvogelinseln in Äckern, sowie die einjährig abschließbare Ökoregelung ÖR1a – einjährige Ackerbrache. Welche Maßnahme wo in Hinblick auf die Wiesenbrüter geeignet ist, dazu berät die Untere Naturschutzbehörde oder der Landschaftspflegeverband.

Die Brut-Saison 2024

Erste Ergebnisse der Projektsaison 2024 lassen auf ein erfolgreiches Management und wirksame Maßnahmen schließen. Besonders hervorzuheben ist eine Zäunung von acht Gelegen des Kiebitzes auf einer Ackerfläche in Hallbergmoos. Hier kamen nach Ende der Brutsaison von acht Brutpaaren 1,5 flugfähige Nachkommen auf jedes Brutpaar, was eine sehr gute Reproduktionsrate darstellt.

Zwar sind die Reproduktionsraten im Freisinger Moos noch nicht bestandserhaltend, dennoch war die Reproduktionsrate dieses Jahr durch die Wetterbedingungen und gezielte Schutzmaßnahmen leicht erhöht. Mehr als zwei Drittel der Brutvorkommnisse im Landkreis Freising außerhalb des Flughafens liegen im Freisinger Moos. Während der Kiebitz die besten Brutergebnisse in Brutgruppen, wie in den beiden gezäunten Brutflächen am Lange Haken und auf der Pullinger Ausgleichsfläche erzielt, brütet der Große Brachvogel in größeren Abstanden auf geeigneten Feldschlägen. Insgesamt wurden im Freisinger Moos von 52 Kiebitz-Brutpaaren 25 flugfähige Nachkommen erfolgreich aufgezogen und von zehn Brutpaaren des Großen Brachvogels vier Nachkommen.

Zudem konnten im Freisinger Moos im Jahr 2024 außergewöhnlich viele Vorkommen (acht männliche Rufer) des seltenen Wachtelkönigs nachgewiesen werden. Grund dafür war das niederschlagsreiche Sommerhalbjahr. Hier gilt besonderer Dank den Landwirten, die auf diesen Flächen auf eine Mahd verzichtet haben.

Im Zuge des Projekts sind in den kommenden Jahren außerdem mehrere Maßnahmen geplant, die die Lebensräume für die Wiesenbrüter im Landkreis attraktiver machen sollen. Dies sind Maßnahmen wie beispielsweise die Anlage von Seigen und Flachwassermulden (CEF-/Ausgleichsflächen, Ökokonto) sowie die Extensivierung und Entwicklung vom artenreichem Grünland und die damit einhergehende Erhöhung der Nahrungsgrundlage für die Vögel.

Im Freisinger Moos werden Hecken und Feldgehölze, die sich negativ auf das Brutgeschehen auswirken können, auf den Stock gesetzt oder entfernt. Damit werden für die Wiesenbrüter notwendige Sichtachsen wiederhergestellt und Rückzugsorte für Prädatoren reduziert. Der Fokus liegt hierbei auf Feldgehölze angrenzend zu besonders hochwertigen und geeigneten Brutschwerpunkten. Die Entfernung von Gehölzen ist aus naturschutzfachlicher Sicht nur auf Moorböden, Wiesenbrütergebieten und beispielsweise auf einer Orchideenwiese sinnvoll. Grundsätzlich stellt ein Feldgehölz oder eine Hecke eine für die Tierwelt wertvolle Struktur in unserer Kulturlandschaft dar.

Auch die Maßnahmen zum Moorschutz wirken sich indirekt positiv auf die Erhaltungszustände der Arten.